野球肘(外側型:離断性骨軟骨炎)の実際症例

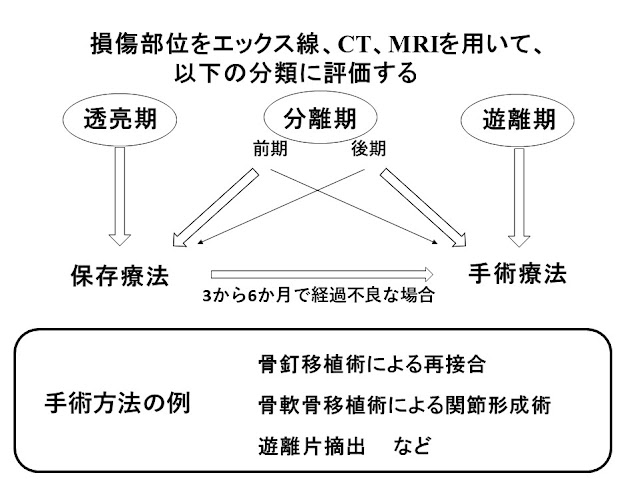

本日は今後手術予定の患者さんの画像からです。 14歳 男性(中2) 近医のスポーツクリニックで野球肘検診と称して3,4か月に1回経過観察されていたようです。3か月の野球禁止をうけていたが、そのあとは、ドクターの指導内容がどうしたらよいのかわからないため、初発の症状から1年経って当院に来訪いただきました。 関節可動域は良いようです しかしながら、実際のレントゲンでは、以下のような写真となっています。 画像では見事なOCD(離断性骨軟骨炎)です。中央の骨がへこんでいる点が異常なので、中央型となります。外側が欠損する外側型よりは可動域制限などが目立たないので、困らないとドクターに判定されたようです。保存療法を経て、このように外側が修復していき中央だけ残ることもあります。 あまり患者さんは疼痛は言わないことも多いですが、この方は、 「キャッチボールとちょっと遠投するとやっぱり痛いです」「バッテイングは大丈夫です」とのことです。 指導されていたドクターからは、「無理しない範囲で使っていいよ」とのこと、私から「本当に 上手くできているの? 」と聞くとちょっと黙っていました。 野球肘外側型では小学生高学年から中学生ぐらいまでは、OCDと呼ばれる離断性骨軟骨炎での受診率が高いです。実際、整体やスポーツトレーナーの預かりでエコーだけ当てて経過みているチームもいる事実もあります。 今回のドクターはスポーツ医の資格だけの先生ですので 、手術にならないように予防のお話しはしていたようですが、 手肘の専門医、指導医でもありませんでした。 そのため、野球肘の手術適応の基準は知らないようです。 成長期のスポーツ障害は競技によって特徴的なものがあります。野球肘というぐらいですから、本疾患では肘の専門性が高い医師と相談していただければと思います。 (この子の場合、病初期で3か月待っても復帰できない場合は、骨釘移植などで術後4か月から5か月で完全復帰を目指しますし、分離期や遊離期で大きな欠損の場合は、肋骨肋軟骨や膝からのモザイク形成術で術後5から6か月の完全復帰が可能です。患者さんにも、早い段階で適切な治療方針を提示してもらい、家族で選択できる環境が欲しいところです。このご家族のおいては前医からは何も説明されておりませんでした。) 谷野医師勤務 藤井外科胃腸科・整形外科のHP www....